自孔子在杏坛设教、与弟子坐而论道以来,学习空间的形态经历了漫长的演变。无论从聚徒讲学的山林精舍到藏书传经的书院楼阁,还是从书斋到多媒体课堂,教育者始终追寻一个核心目标:让学习者沉浸其中——忘却时间的流逝,全身心沉入知识之海。

过往要实现这种沉浸,几乎只能依赖教学者非凡的技艺与引人入胜的内容本身。然而,VR虚拟仿真教室的出现,正在悄然改写这条古老的定律。这并非取代优秀教师的叙事魅力,而是重构了“沉浸”发生的物理与感知基础。

想象你戴上轻巧的VR眼镜。教室的墙壁在你眼前溶解褪去,取而代之的,是浩瀚无垠的太阳系。你伸出手,指尖轻触面前缓缓旋转的木星条纹,其巨大的红斑风暴仿佛触手可及。物理空间中同桌的低语、窗外掠过的飞鸟,此刻被巧妙地隔绝于感知之外,整个宇宙成为你唯一专注的课堂。

虚拟仿真教室的深刻价值,在于它精准回应了人类认知中一个关键需求:情境化的具身学习。神经科学研究不断证实,当学习者能够主动探索并与知识进行物理性(即使是虚拟的)交互时,其大脑的学习机制会被更深度地激活。

例如,加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究团队曾进行过一项代表性实验。他们让两组学生学习复杂的人体解剖结构(如大脑海马区),一组使用传统教科书和二维图谱,另一组则使用VR系统进行三维探索和虚拟“解剖”。功能性磁共振成像(fMRI)结果显示:相较于传统学习组,VR组学生大脑中负责空间导航和情景记忆的海马体区域激活显著增强。更重要的是,当学生在虚拟环境中“拿起”并旋转解剖结构时,他们大脑中与空间处理和运动规划相关的区域(如前运动皮层)也表现出更强的活动。这有力地支持了“具身认知”理论,表明虚拟交互能通过模拟物理操作,激活大脑中更深层的多感官表征网络,将抽象知识转化为更具体、更易提取的经验。

更引人深思的是,这种沉浸式学习环境的效力,有时甚至独立于内容本身的“趣味性”。有研究发现,即使学习内容本身是抽象、复杂甚至略显枯燥的,只要情境设计能提供强烈的“临场感”和深度的交互性,学生依然能保持高度的投入感和理解深度。

我们永远需要充满洞见的知识传递者。而VR虚拟仿真教室,正是为教育者提供了前所未有的“空间修辞学”。它解构了传统教室的物理围墙,将人体尺度无法企及的宏观宇宙、微观世界、历史现场或抽象模型,转化为可进入、可触摸、可交互的认知疆域。

当学生转动身体“步入”一个虚拟的量子场,当指尖的滑动让化学反应在眼前立体呈现,当历史战役的地形在脚下延展——知识便不再是被告知的结论,而是被身体经验重构的版图。这版图无边无界,唯有沉浸者方能丈量其深广。

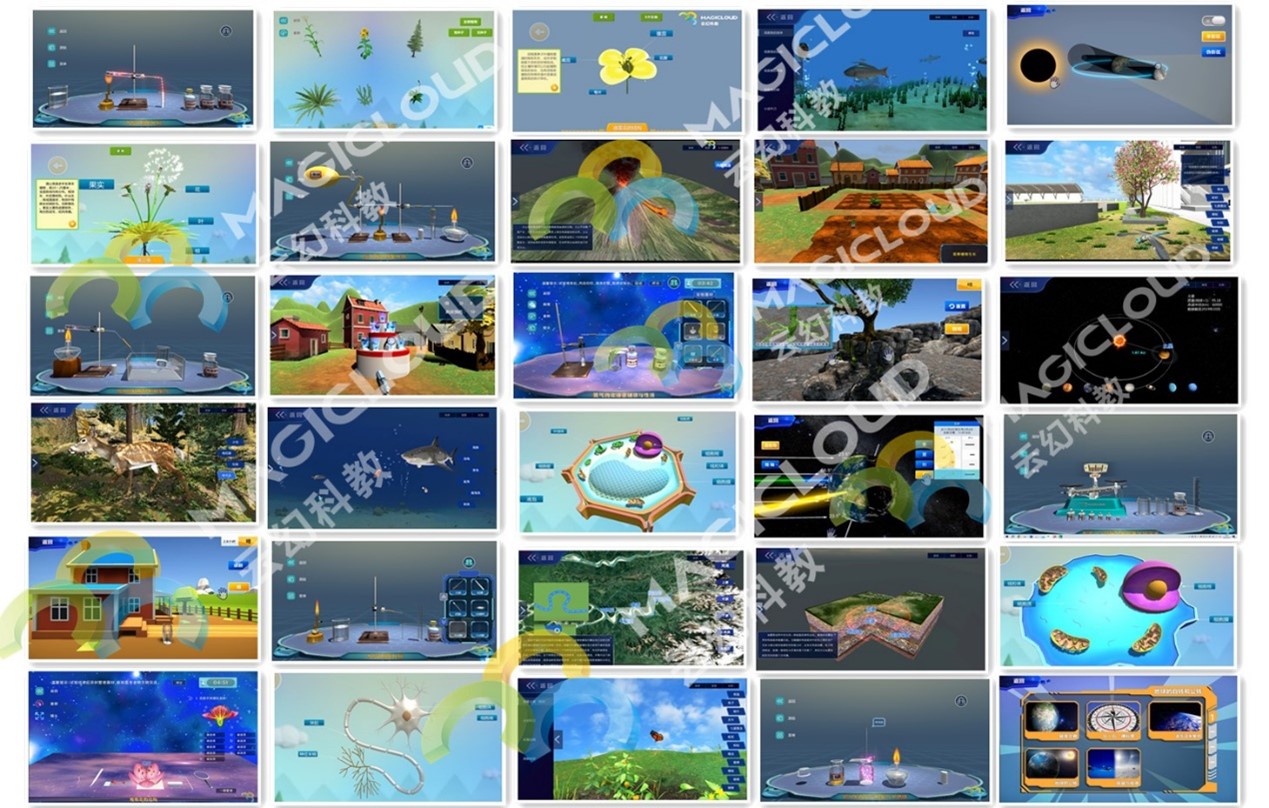

VR教室效果图

VR教学资源